成癮的真正原因、MDA 遊戲框架、道家與維根斯坦的共同點

Weekly I/O #112:上癮的相反是連結、MDA 遊戲框架、道家思想遇上維根斯坦、三種遊戲循環、熱情揭露了平庸

哈囉各位朋友,

這週的輸入與輸出週報來了。學習愉快。

輸入

這是我這週學到的東西。

1. 上癮的相反是連結。上癮無關乎藥物或其帶來的快感,它是一種源自於無法與他人建立連結的社會功能障礙,這也解釋了為什麼在嘗試過成癮物質的人當中,只有 10% 的人會真的上癮。

文章:The Opposite of Addiction is Connection | Psychology Today

多數人認為,上癮源自於酒精、古柯鹼或海洛因等物質帶來的快感。這些物質會觸發多巴胺釋放,讓我們感覺良好,所以我們自然會想要更多。但這個理論有個問題:如果單純是快感造成上癮,那每個喝酒的人都會變成酒鬼,每個使用鴉片類藥物處方的人最終都會上癮。

但事實上,在嘗試過潛在成癮物質的人當中,大約只有 10% 的人會上癮。為什麼?

Bruce Alexander 的「老鼠樂園」實驗試圖回答這個問題。過去的研究將單隻老鼠關在空籠子裡,提供兩瓶水:一瓶是清水,另一瓶是加了海洛因的水。老鼠們總是選擇海洛因水,直到死亡。Alexander 想知道,孤立是否才是真正的問題。

他為老鼠們蓋了一座天堂,比普通籠子大 200 倍,裡面有玩具、食物,還有 20 隻老鼠住在一起。當有同樣的選擇時,這些社交化的老鼠們忽略了海洛因水。牠們更喜歡玩耍、交配和彼此互動。即使是先前已經上癮的老鼠,一旦加入這個社群後,也停止了用藥。

結果證明,上癮無關乎藥物或其快感。它是一種源自於無法與他人建立連結的社會功能障礙。換句話說,上癮的相反是連結。

這讓我想起我從《多巴胺國度》學到的:與他人連結能以更健康的方式活化我們大腦的獎勵系統。真誠的關係能恢復愉悅與痛苦之間的平衡,而不是讓我們陷入慢性的渴求。

葡萄牙就是一個例子。他們在 2001 年將毒品除罪化後,專注於透過工作和社群幫助成癮者重新建立連結。用重返社會取代懲罰,最終降低了所有與毒品相關的死亡率、青少年使用率和濫用問題。

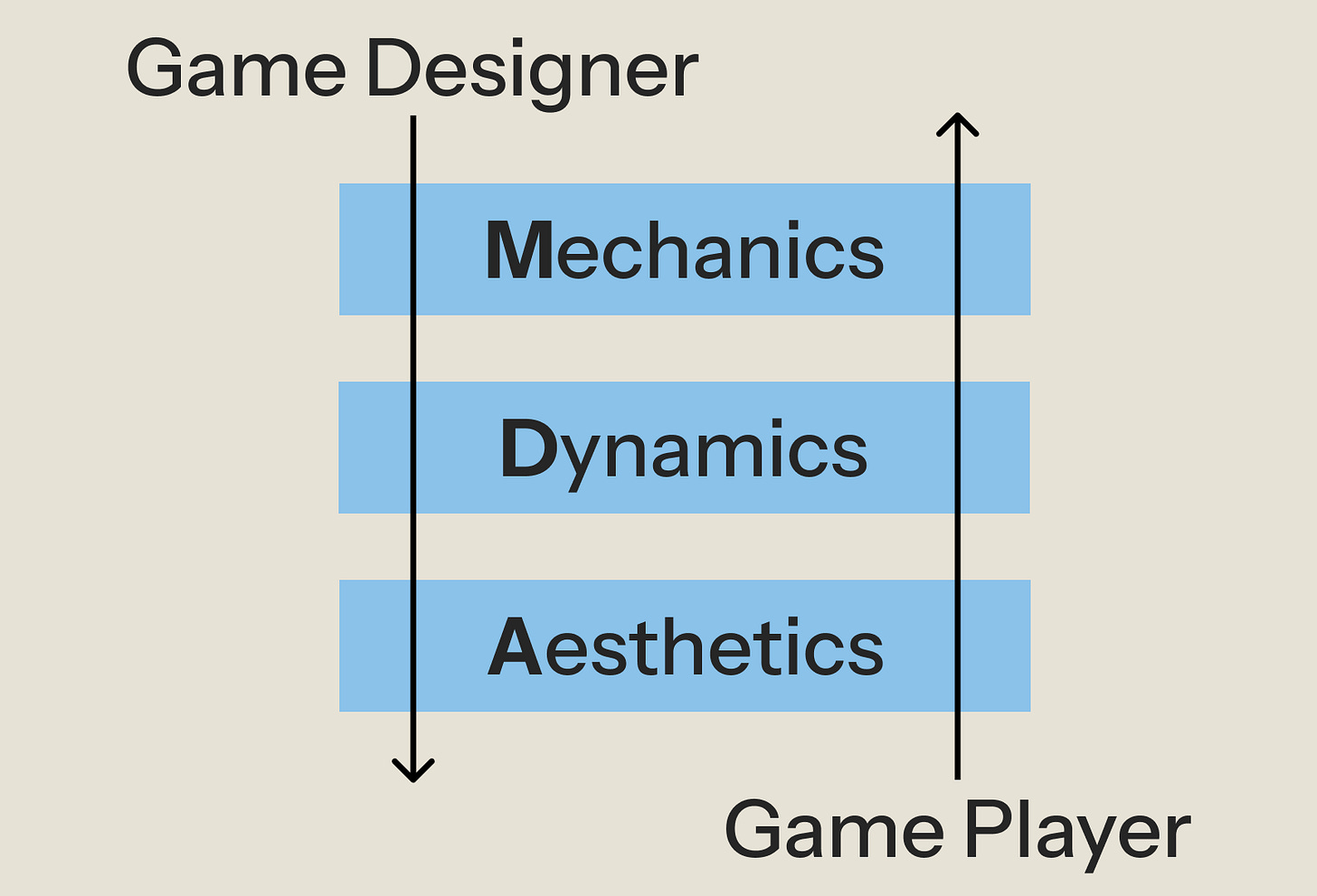

2. MDA 框架將遊戲拆解為機制(Mechanics)、動態(Dynamics)和美學(Aesthetics),揭示了規則如何創造行為,行為又如何創造情感。設計師和玩家看待這些元素的順序正好相反,因此設計師必須反向操作,才能為玩家創造出正確的體驗。

論文:MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

為什麼遊戲設計師的意圖不總能對應到玩家的體驗?

MDA 框架,是「機制(Mechanics)、動態(Dynamics)、美學(Aesthetics)」的縮寫,它是一個用來從不同視角檢視遊戲的系統化方法。它透過將遊戲拆解為三個相互關聯的元素,來將我們對遊戲的理解公式化:

機制(Mechanics)描述了遊戲在數據表示和演算法層面上的特定元素。它們是定義玩家能做什麼的規則、行動和系統。

動態(Dynamics)描述了機制在玩家輸入和彼此輸出隨時間交互作用下,所產生的即時行為。它們是當玩家在規則內行動時浮現的模式。

美學(Aesthetics)描述了玩家與遊戲系統互動時,所引發的理想情感反應。美學代表了玩家感受到的「樂趣」或情感反應,包括興奮、挑戰、夥伴情誼或發現。

以《大富翁》為例。它的機制包括擲骰子、購買地產和交易。動態則涉及運氣、談判和財富累積。美學則從有趣的社交遊玩,到某個玩家獨佔遊戲時的挫敗感。

MDA 框架之所以強大,是因為它同時考量了設計師和玩家的視角。設計師是順向工作的,他們建立機制來產生動態,進而引發情感。玩家則是反向體驗的。他們首先感受到情感,注意到動態,最後才察覺到底層的規則。

這個差距解釋了為什麼設計師的意圖不總能對應到玩家的體驗。因此,為了

理解玩家的體驗,設計師必須反向操作。例如,為了在《大富翁》中維持玩家之間的緊張感(美學),設計師應該反向推導,透過調整稅收或獎勵等機制來改變動態。