記憶的四個階段、什麼造就有效的心理治療、萬物理論

Weekly I/O #113:記憶的四個階段、心理治療的共通因子、萬物理論的四個支柱、凡事反轉測試、理論一個接一個

這週有很多新朋友加入,歡迎你們!

如果你是第一次看 Weekly I/O,我每週會分享五則新知,幫助你我更了解世界,活得更充實。

我的目標是:讓你在每週 10 分鐘的閱讀時間裡,至少獲得一個有共鳴、有價值的好點子。

嗨,朋友們,

這週宣布了一些個人近況,收到了很多人的祝福。我真的非常感恩!如果你還沒填過,但有興趣參與我正在打造的產品、並搶先體驗,歡迎填寫這份表單:10xlearn.ai/needs。

學習愉快!

輸入

這是我這週學到的東西。

1. 記憶的形成包含四個相連的步驟:編碼、鞏固、儲存和提取。每個階段都有獨特的作用,任何一個環節中斷都可能削弱或抹去記憶。

書:Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting

回想一下你上次學到新東西的時候。那個知識之所以存在,是因為你的大腦完成了形成記憶的四個關鍵步驟:編碼、鞏固、儲存和提取。

(1) 編碼 (Encoding)

編碼是第一步,大腦接收來自感官(視覺、聽覺、嗅覺、情緒、意義)的資訊。你所注意到的事物會被轉譯成一種神經「編碼」,以便大腦處理。沒有編碼,任何新事物都無法被記錄到記憶中。

專注力在此至關重要。你會記得你想記住的事物,而被你忽略的事情則不太可能被編碼。

(2) 鞏固 (Consolidation)

資訊編碼後,大腦會組織並連結這些分散的神經活動,形成一個單一的關聯模式,如同將絲線織成掛毯。鞏固作用能強化記憶,並減少記憶褪色的可能性。睡眠和重複練習在這方面都扮演著重要角色。

鞏固的過程可能很脆弱。如果拳擊手被擊倒,或酒醉的人斷片,他們通常會忘記事件發生時的情況,因為他們大腦鞏固近期事件的能力受到了干擾。

(3) 儲存 (Storage)

鞏固後的記憶透過神經元的結構和化學變化,變成長期記憶。這些資訊並非儲存在單一位置,而是分散在體驗時活躍的大腦各區域。

例如,視覺細節儲存在視覺區,聲音在聽覺區,情緒在情緒迴路中,而這些區域都是相互連結的。這也與我們之前學到的雙碼理論 (dual-coding theory) 有關。

(4) 提取 (Retrieval)

提取是將記憶喚回到意識中的過程。當你回憶一段記憶時,你會重新激活構成該記憶的連結網絡。

但提取記憶並不像從硬碟裡叫出一個影片檔。記憶的提取是一個重建的過程:大腦會重組當時的體驗,並時常將精確的回憶與個人的詮釋混合在一起。這就是為什麼語言會扭曲記憶。我們的記憶時常不可靠,因為提取過程很容易出錯。

這四個步驟必須同心協力。任何一個環節的失敗,都意味著記憶可能永遠無法形成或遺失。海馬迴(hippocampus )對於形成新記憶尤其重要。少了它,人們雖然能記得過去,卻難以創造新的長期記憶,知名 H.M. 病患案例就證明了這一點。

2. 心理治療成功的最大驅動因素,並非特定的技術或學派,而是那些共通因子,特別是:共同目標、同理心、治療同盟、正向關懷和治療師效應。

論文:How important are the common factors in psychotherapy? An update

為什麼同樣的方法,一位治療師成功了,另一位卻失敗了?

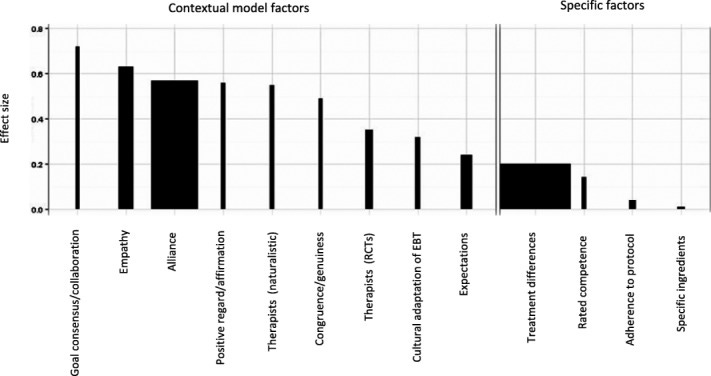

研究顯示,跨越不同治療學派,預測成功與否的,往往不是獨特的技術,而是共通的人性因子。統合分析指出,有五個可靠的共通因子具有中度到強度的效果(以 柯恩 d 值 (Cohen's d) 衡量):

目標共識與合作 (Goal consensus and collaboration) 的效果最強,d=0.72。這代表治療師與個案對目標和任務有一致的看法,並朝著共同目的努力。當計畫讓人感覺是共同制定且可執行時,希望便會提升,執行力也會跟著改善。

同理心 (Empathy) 在 59 項研究中位居第二,d=0.63。治療師能理解個案的感受、理由和觀點。同理心能強化真誠的關係,並提高正向的期待。人們感覺被理解,進而減少威脅感,為改變敞開心房。

治療同盟 (Alliance) 緊隨其後,d=0.57,數據來自近 200 項研究、超過 14,000 名個案。治療同盟結合了情感連結、目標和任務。即使研究人員排除了病患偏見 (patient bias) 或月暈效應 (halo effects) 的影響,這個效果依然存在。

正向關懷與肯定 (Positive regard and affirmation) 的 d 值為 0.56。尊重、溫暖和認可能鼓勵個案承擔風險、坦誠以對。被重視的感覺會促使行為改變。

治療師效應 (Therapist effects) 在自然情境下可達 d=0.55。有些治療師不論面對何種個案或使用何種方法,都能取得較好的成果。他們能廣泛地建立穩固的同盟關係、靈活運用人際技巧、展現有益的自我懷疑,並在治療之外持續練習技巧。

總結來說,這些因子符合有效的脈絡模型:首先,一段真實的連結。其次,建立在對問題和計畫的共同敘事之上,一個可信的期待。第三,個案願意嘗試、有助於健康的行動。

3. 現實或許能被最好地理解為一個多重宇宙,其中量子物理學、演化論、計算理論和波普爾的知識論交織在一起,共同解釋知識、生命和進步。

理論物理學家、被譽為「自由的終極哲學家」的大衛・多伊奇 (David Deutsch) 提出,現實並非單一絲線,而是一塊由四個支柱編織而成的織物:

量子物理學顯示,每個事件都會分支成多個平行宇宙(休・艾弗雷特 Hugh Everett 的多世界詮釋),而非塌縮成單一結果。

知識論遵循卡爾・波普爾(Karl Popper)的哲學,主張知識的增長並非透過累積確定性,而是透過大膽猜測並接受批判性檢驗。汰除錯誤是進步的引擎。

艾倫・圖靈 (Alan Turing) 的計算理論揭示了可被模擬事物的極限與可能性。多伊奇進一步主張,資訊和計算不僅是人類的發明,更是宇宙的基本面向。宇宙本身可以被理解為一種運算形式。

達爾文的演化論解釋了複雜性和適應性如何透過變異和天擇,不僅在生物學中出現,也同樣體現在知識、文化和科學的發展上。

總和來看,這四個支柱構成了現實的多重宇宙詮釋。

多伊奇堅持認為,平行宇宙並非純屬猜測,而是讓量子力學得以合乎邏輯的必要條件。宇宙本身可以被理解為一個巨大的運算過程,而一台通用量子電腦原則上可以模擬任何物理過程。

兩個相關筆記:多伊奇與波普爾談知識和無限的開端。

4. 當你聽到一個論述時,試著將它反轉,看看反面是否也同樣成立。不要只因為某個說法聽來方便,就輕易接受。

書:Impro: Improvisation and the Theatre

來自教育家暨劇場導演基思・強斯頓 (Keith Johnstone):

大概九歲時,我決定再也不因為方便而相信任何事情。我開始反轉每個論述,看看反面是否也同樣成立。這已成為我根深蒂固的習慣,以至於我幾乎沒注意到自己正在這麼做。只要你在一個論斷中加入「不」,一整片其他的可能性就此展開——尤其是在戲劇中,那裡本來就全是假設。

當我開始教書時,很自然地,我把我老師做過的一切都反過來做。我讓我的演員做鬼臉、互相侮辱、永遠先行動再思考、尖叫吶喊,並用各種巧妙的方式搗蛋。這就像我背後有一整套即興創作的教學傳統。在常規教育中,一切都旨在壓抑自發性,但我卻想發展它。

用這個方法來檢視社群媒體上大多數的「至理名言」,可以看看有多少經得起考驗。

5. 「業餘愛好者才只有一個他們永遠無法放棄的、宏大而美好的點子。專業人士知道,在他們中大獎之前,必須一個接一個地提出理論。」—— 法蘭西斯・克里克

格言

理論分子生物學家法蘭西斯・克里克 (Francis Crick) 談論多方嘗試的必要性。這與量變引發質變 (quantity predicts quality) 的概念相似。

記住,「業餘者 (amateur)」源於拉丁文的 amātor,意思是「愛好者 (lover)」。要變得更好,你必須能夠放棄你那唯一鍾愛的點子,並割捨你的摯愛 (kill your darlings)。

另外,「如果人生能重來一次,我會犯同樣的錯,只是會早一點犯。」

原文:"It is amateurs who have one big bright beautiful idea that they can never abandon. Professionals know that they have to produce theory after theory before they are likely to hit the jackpot."

連結們

這是我本週喜歡學習/溫習的一些連結們:

Defeating Nondeterminism in LLM Inference - Thinking Machines Lab

Writing effective tools for AI agents—using AI agents \ Anthropic

Dreaming of software that makes us more human, with Linus Lee

There is something much deeper happening. As you become successful in your field...

重點回顧

試著回答這五個簡單問題,幫助你回顧與鞏固學到的東西:

感謝你的閱讀!

有個小小的請求:請分享哪個輸入對你最有幫助或最有趣!只要在 Substack 上用數字留言即可!

按讚和留言只需要 6 秒鐘,但寫這份電子報我得花上 6 個小時 🫶

一如往常,如果你最近有看到任何有趣的想法,也歡迎隨時寄給我!

期待能與你相互學習,

程維

訂閱 Cheng-Wei’s Update | 訂閱程維的中文更新 | 訂閱 Weekly I/O | Facebook | Twitter

1/2/3/4

2