怎樣算是好的回饋、四大理論的缺口、四種回饋

Weekly I/O #114:回饋的三個關鍵問題、四大理論的缺口、四種回饋、給老師的回饋、壞運氣擋下更糟的運氣

嗨,朋友們,

這是你每週的輸入與輸出。學習愉快!

透過預測測試效應(forward testing effect)幫你吸收的更好

輸入

這是我這週學到的東西。

1. 好的回饋應該回答三個問題:我的目標是什麼、我做得如何、以及下一步該怎麼做。有效的回饋透過釐清目標(feed up)、追蹤進度(feed back)和規劃未來步驟(feed forward)來引導學習。

論文:The Power of Feedback - John Hattie, Helen Timperley, 2007

在我們的學習旅程中,是什麼讓回饋變得有效?在 2007 年的論文中,John Hattie 和 Helen Timperley 指出,只有當回饋能回答三個問題時,它才能真正驅動學習:我的目標是什麼?我做得如何?以及下一步該怎麼做?

問「我的目標是什麼?」(Where am I going)能確立方向。目標為何?學生需要清楚的目標和成功標準,而不是模糊的陳述。如果目標是在寫作中營造懸疑感,那麼關於拼字的回饋就沒有幫助。

問「我做得如何?」(how am I going)能幫助學生反思進度。朝著目標取得了哪些進展?他們需要知道自己目前的表現與過去的努力或期望相比如何。例如,當學生得知自己的文章現在的轉折寫得比以前更流暢時,可能會覺得很有動力。

問「下一步該怎麼做?」(where to next)能建立動能。為了取得更好的進步,需要進行哪些活動?學習者想知道下一步該嘗試什麼,而不僅僅是他們是成功了還是失敗了。有效的回饋會建議接下來的挑戰、策略或需要做的調整。

這些問題分別對應了「前饋」(feed up)、「反饋」(feed back)和「未來饋」(feed forward)的概念。當回饋將這三個部分連結起來時,有助於縮小當前能力與期望學習成果之間的差距。

這三個問題也有助於補充 CCAF 教學設計模型。

2. Deutsch 的四個學說分支(量子物理學、演化論、計算理論和知識論)單獨來看都顯得冰冷且不完整。但它們結合在一起時,卻構成了一幅連貫的現實圖像,因為每個分支都填補了其他分支的空白。

在 萬物皆備的四線理論 中,我們介紹了 David Deutsch 如何提出「現實是由四條線編織而成」這一概念:量子物理學、演化論、計算理論和波普爾的知識論(Popperian epistemology)。

然而,Deutsch 承認,單獨來看,每個學說分支都顯得黯淡且不完整。

量子理論在理論上提供了精確的數字,但現實中卻看似隨機,感覺混亂。

演化論解釋了物種的適應過程,但看起來漫無目的,生命不過是盲目的選擇。

計算理論定義了極限,但它似乎是脫離物質世界的抽象數學。

波普爾的理論展示了知識如何透過糾錯來增長,但從未給予我們確定性。

在 Deutsch 看來,每個學說分支都填補了彼此的空白。

例如,量子物理學加上計算理論,就產生了量子計算。Deutsch 認為,這種計算是在現實的多個分支中進行的物理過程,最終結果來自它們之間的干涉。

這種連結填補了解釋上的空白:計算變成了一個嵌入在多重宇宙中的物理過程,而量子力學也不再是隨機的謎團,而是一種結構化的資訊流。

另一個例子,演化論加上知識論,將思想重新定義為一個族群。知識的增長本身可以被視為一個演化過程。就像物種透過適應環境而生存一樣,思想透過經受住批評而存活下來。

這填補了另一個空白:知識論獲得了生物學基礎,而演化論則被揭示為一個不僅適用於生物體,也適用於文化和科學的普適過程。

單獨來看,每個學說分支都顯得單薄並留下缺口。但合在一起,它們就構成了一幅完整且連貫的現實。

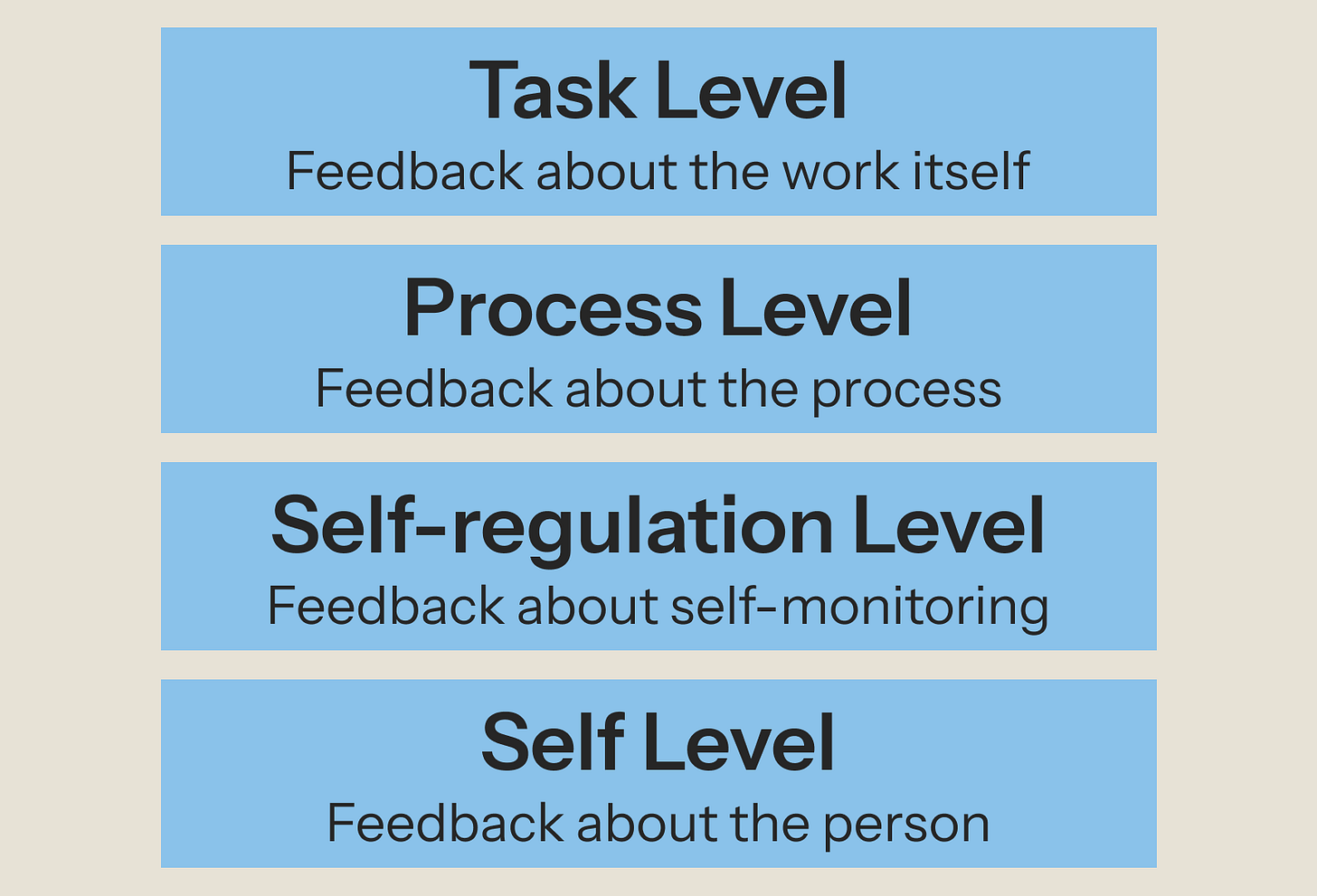

3. 回饋可分為四種類型:任務、過程、自我調節和個人。回饋越是針對工作本身,其效果就越強。因此,針對個人的回饋通常對學習成果的幫助最小。

論文:The Power of Feedback - John Hattie, Helen Timperley, 2007

並非所有的回饋都能以相同的方式幫助學生。John Hattie 和 Helen Timperley 提出了四個層次的回饋,每個層次對學習有不同的影響。

第一個層次是任務層次回饋(task feedback)。這是關於工作正確性的資訊。例如,對於一篇寫作作業,老師可能會說:「你需要加入更多關於二戰的細節。」任務層次回饋能幫助學生修正錯誤,但通常只適用於特定問題。當它指出詮釋上的錯誤時非常有效,但很少能轉移到新問題上。這也解釋了為什麼像 撲克這樣的技能很難轉移到其他領域。

第二個層次是過程層次回饋(process feedback)。在這裡,老師會將學生的注意力引導到策略和方法上。例如:「如果你使用我們練習過的結構,這篇文章可能會更有條理。」這種回饋促使學生思考他們是如何工作的,而不僅僅是他們產出了什麼。

第三個層次是自我調節層次回饋(self-regulation feedback)。這能幫助學生監控自己的進度、建立自信,並培養檢查作業的習慣。例如:「你已經知道一篇好的引言有哪些特點了。檢查一下你的第一段是否包含了這些要素。」這種回饋能提升自我效能並支持自主學習。

最後一個層次是個人層次回饋(self feedback)。像是「你很聰明」或「做得好」這類陳述,焦點在於個人而非工作本身。這種讚美聽起來很舒服,但對學習幾乎沒有幫助。研究顯示,這類回饋很少能帶來真正的進步,因為它幾乎不帶有任何資訊,無法回答好的回饋應該能回答的那三個問題(我的目標是什麼、我做得如何、以及下一步該怎麼做)。

最有效的模式是引導學生從任務層次回饋,到過程層次回饋,再到自我調節層次回饋。這個順序不僅幫助他們糾正錯誤,還能讓他們成長為獨立的學習者。

4. 學生給老師的回饋能帶來複合式的學習增長,因為當老師知道自己的教學效果如何並做出調整時,其影響會反過來回饋到學生身上。學習軟體也是同樣的道理。

論文:Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement